红军洞:见证军民鱼水情

融媒体中心记者 陈庆鹏 储思思 汪超 通讯员 王先国

青山巍巍,碧水粼粼。位于大别腹地的岳西县,居吴头楚尾,是著名的革命老区,1924年就有共产党的活动,1927年即有党的组织。1930年前后,岳西相继爆发包家河、请水寨、头陀河、黄尾河等农民暴动,成立了苏维埃政权,诞生了工农红军和赤卫大队。革命战争时期,在这片红色土地上,无数革命先烈不怕牺牲、浴血奋战,老区人民积极保护和配合红军,谱写了军民鱼水情深的动人篇章。

菖蒲镇水畈村的方冲白云大石洞,被当地人称为“红军洞”“红军医院”,是我县第三批重点文物保护单位,也是远近闻名的爱国主义教育基地。据中共岳西党史记载,1935年,9名红军重伤员隐藏在红军洞内养伤,当地群众冒着生命危险为伤员送衣送药、站岗放哨,直至伤员康复归队。

80多年来,红军洞作为这段红色历史的见证,仿佛一位饱经沧桑的老者,默默在兹,向后人诉说着军民同心抗敌的鱼水深情。

张在南老人在擦拭红军洞简介

红军洞内部一瞥

红军洞内红军学校遗址

通往红军洞的台阶

张焕荣(右)接受本报记者采访

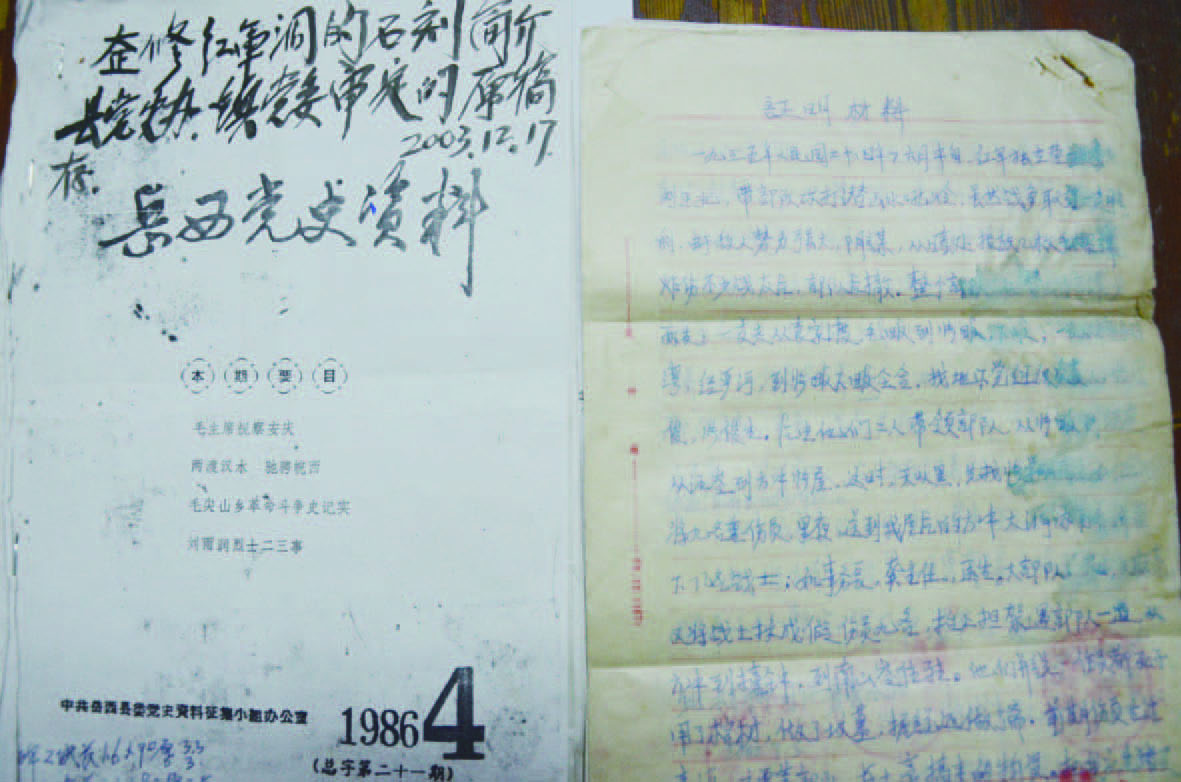

张焕荣保存的有关红军洞修缮资料

一方石洞 揭开尘封记忆

日前,记者驱车来到全国“十大最美乡村”水畈村,宽阔的水泥路依村延伸,丰盈的果林沿山而植,白墙红瓦的楼房错落有致。一路丹桂馥郁,稻谷金黄,远处天仙河波平如镜,逶迤东流。

听说记者一行是过来了解采访红军洞的,水畈村党总支第一书记、驻村扶贫工作队长徐松华十分高兴,“红军洞是我们水畈人的骄傲,你们来宣传报道,这里的红色故事就会被更多人知晓。”

时间已走过80多个年头,红军洞故事的亲历者越来越少,记者在徐松华的带领下,走访了至今健在的亲历者张在南。当天,正逢老人92岁大寿。张老精神矍铄,满怀深情地向我们讲述了发生在他7岁那年的一段往事。

“那是1935年的夏天,大人们正在田里忙着除草,忽然有人跑来大喊部队来了。许多人不晓得是啥情况,吓得躲到了山上。后来张俊生上山把大家喊出来,告诉大家是红军来了,不用害怕,大家才陆续下山,知道了是怎么回事儿。”张在南回忆着。

在老人生动的叙述中,记者仿佛回到了那段战火纷飞的岁月:1935年6月中旬,红二十八军皖潜独立营政委刘正北(今岳西县中关镇沙村村人)率部袭击驻潜山王家牌楼和五庙两地的国民党“驻剿”部队。由于战情发生变化,天刚亮时我军途径潜山水吼街头,遭遇进驻该地的一支国民党军队,双方激烈交火。经过激烈战斗,最终红军取得胜利,但有30多人负伤,其中重伤员9名。

战斗结束后,这支红军队伍退回到今天潜岳交界的白马潭,分两路分散转移。当时的中共西潭区委委员王佐朝、中共张畈支部党员张俊生,带着包括重伤员在内的一路人马经袁家渡、毛畈来到张畈自然村。为了确保安全,张俊生提议找一处可靠地方留下重伤员养伤,其他人员必须马上撤离。

为妥善安置重伤员,张俊生带着几名红军来到水畈村方冲组,向村民打听白云石洞的情况。“大家从山上下来后,红军问这里有没有一个洞。我们都听不懂这人的外地口音,还是由张俊生翻译的。后来,红军了解了白云大石洞的情况,当晚就去山洞考察,认为这里处于密林之中,是一处很好的隐蔽养伤场所。”张在南说,当天半夜,红军趁天黑将9名重伤员转移到洞内疗养,又留下两名女军医和两名红军战士专门护理伤员。

第二天微明,红军安排9名轻伤员伪装成重伤员,并大张旗鼓用担架抬走。“抬着轻伤员在张屋操场上转了几个圈之后才走,对外宣称抬走了重伤员。后来听说他们经过方冲、水畈、撞钟河到了南山岭,又宣传称重伤员都死了,还在当地买了棺材,做了假坟墓,开了追悼会。”张在南回忆起这段往事,不断感叹红军做事缜密,想得周到。“去大石洞的路上,只要有人走过,红军就用枯叶将印记掩盖住,像没有人走过一样。”

军民同心 演绎鱼水深情

养伤期间,敌人的严密侦查、粮食衣物的缺乏、保密工作的复杂等等,都是横亘在红军面前的“雪山”和“草地”。能跨过这些险关,与当地群众的倾力相助密不可分。

“当年,红军衣着破旧,打着绑腿,穿着草鞋。负责管理伤员的部队都是夜里来夜里去。伤员生活特别艰苦,刚开始几个人一天共吃一条糕,后来情况好些了,每人每天能吃两三餐。但供给困难时,每人每天只能吃一个鸡蛋或者一条小短糕。他们在洞内从不轻易说话走动,怕发出声响走漏消息,时刻保持安静。伤员们强忍着伤痛,更不会因痛苦而呻吟。”提及红军的艰苦生活,张在南叹息道。

据张在南回忆,负责照顾伤员的两名女军医穿着村妇的衣服分别住在张屋农户家里,其中一人就住在他家。她们除了每天定时到红军洞给伤员检查伤口换药外,其余时间就躲藏在农户家。没陌生人的时候就帮助农户做些家务,有外人来时就立即上楼躲藏起来,不漏一丝声息。

在极其危险的环境中,当地群众中不顾生命危险,自发为红军们送饭食,打掩护,解决了他们的燃眉之急。红军洞内的大理石石碑上明确记载:洞下有张学明、张华清、张在南三户可靠群众,伤员的一日三餐、菜汤茶饭由这三户料理好;侦探情报、站岗放哨等安全掩护工作,由张俊生领导农民小组的刘凤才、刘廷书、刘廷荣、张善怀、高金华等负责。

“父亲晚年经常与我们讲他替红军打探敌情的故事。他有理发手艺,常常利用剃头匠的身份收集情报,兼为伤员按时理发,并将情报传送给他们。”流散红军高金华之子高本全向记者介绍说。9名伤员隐蔽到白云洞养伤后,敌人加大了侦查力度,还派出了侦察机。“一次,一架敌机擦着洞口树梢上飞过,想不到那架敌机又突然飞回,在洞口上空转了两圈,大概是没发现什么可疑情况就飞走了。面对敌人的侦察,村民与红军约定,用常用的生活用语为暗号传递情报。如用大声赶鸡或唤家人吃饭,表明洞下周边有陌生人和外村人来了,不能出洞下山;用呼唤家人回家洗脸、洗澡等,说明山下是安全的,红军护勤人员可以下山到农户家为红军伤员拿取饭食或换洗衣物。”对父亲的讲述,高本全记忆犹新。

9位重伤员在红军洞内疗养一个多月以后,伤势均大为好转,于是出洞分散到杨丙烈兄弟、刘凤仪、王德才、张质彬等5户群众家调养。到当年9月中旬,重伤员全部康复,独立营派人将他们领回部队,重新投入到革命的洪流之中。

多方携手 传承红军精神

听完这段惊心动魄的历史,记者意犹未尽,于是顺着蜿蜒的山间小路,前去探寻红军洞。

来到红军洞所在的山脚下,踏上458级台阶,“红军洞”三个大字赫然出现在眼前。红军洞洞口掩映在茂密的丛林中,据说以前夜不见指,日不见光,很难被发现。洞内面积约120平方米,平均高度约4米,陈设极简,有水井、讲台、地铺、古舂等物,还有几方纪念石碑。

村民说,先前,红军洞内阴暗潮湿,洞口、洞壁、洞顶严重风化,随时可能坍塌。为了让红军洞得到修缮保护,更好地宣传红色历史,世代传承革命精神,1985年春天,时任岳西县粮食局局长的张焕荣牵头整理当地村民为红军养伤的那段历史,并和村民张学明、张华清、王金水等一起回忆记录相关资料。1986年上半年,县党史办派人到高本全家核实整理红军洞相关资料,形成文字《方冲人民养护红军伤员》,刊登于1986年第四期《岳西党史资料》。2000年6月7日,县政府发文正式批准红军洞为县第三批重点文物保护单位。2004年5月31日,县委宣传部批准命名红军洞为岳西县爱国主义教育基地。

红军洞的故事流传开后,县委、县政府高度重视,多次拨专款修缮红军洞,改善红军洞的交通状况。菖蒲镇党委、政府和各有关单位积极参与红军洞建设,红军洞的面貌有了很大的改观。

今年已经86岁高龄的张焕荣向记者展示他的笔记本,上面一笔笔清晰记载:1999年,县发改委、财政局拨付8000多元材料费,水畈村方冲组70多位村民每人出工40多个,为红军洞修建简易公路800多米;2003年9月,县民政局下拨2万元专项经费修缮红军洞;2006至2007年,县扶贫办先后两次解决2万元资金缺口,县发改委拨付1万元;2007年至2009年,县交通局解决水泥路项目资金13万余元,菖蒲当地群众捐资1万多元,修通天仙河畔到红军洞的水泥路;2007年,县民政局解决2万元资金缺口,完成180级石阶凿砌工程;2008年10月,时任代县长的现任市委常委、县委书记周东明批示,县政府又拨付1.5万元增设278级台阶……

过去数十年里,红军洞故事的多数亲历者相继离世,张焕荣怀着对革命前辈的敬重,日复一日地走在守护红军洞的路上,收集材料、申请汇报、多方宣传,从未要过一分钱报酬。在红军洞修缮和水泥路建设期间,张焕荣和老伴不顾炎热的天气,自发在工地上监督施工,还自掏腰包慰问工人,为他们送茶水、西瓜。2006年8月,张焕荣患病住院,还牵挂着红军洞道路建设,并请人代笔写信,由爱人代送县领导,积极寻求解决缺口资金。“做这些事的时候心底没想着图什么,就是想让更多的人知道这段红军爱民、人民拥护红军的真实历史,让红军精神更好传承下去。”张焕荣老人发自内心地说。

在各级党委政府和社会各界热心人士的共同努力下,红军洞被打造成为天仙河畔一处靓丽的红色景点。来此参观瞻仰的群众络绎不绝,每年不仅有县内干群、学生自发前来接受革命传统教育、爱国主义教育,还经常有南京、湖北、舒城、潜山等外地游客来此观光瞻仰。游客多了,当地很多群众不约而同的当起了“志愿者”,农闲时候,他们有的清理延伸到道路上的芭茅、树枝,有的清扫垃圾和松针枯叶,有的向游人宣讲红军洞故事,用实际行动传承红军精神。

受到革命精神浸染,红军洞所在的水畈村人才辈出,广大干群秉持革命薪火,在各行各业,发光发热。高金华之子高本全对红军洞的故事耳濡目染,自小立下报国之志。1966年,他毅然入伍参军。在部队的大熔炉中,高本全充分发扬老区人民革命精神,吃苦耐劳、顽强拼搏,深得组织和领导信任,成为一名中共正式党员,后在原6412部队驻舟嵊要塞区船舶大队定海三中队乙-231艇担任航海通信班班长,荣获原南京军区“五好战士”等荣誉称号。如今,他还时常用红军洞的故事教育孙子,帮助孩子们树立正确的人生观、价值观,让革命精神和红色基因在下一代身上得到传承。浙江大学经济学院副院长、教授、博士生导师王义中是水畈村人,他的成长之路,也受到红军洞故事的启发和鼓舞:“我生在水畈,长在水畈,从小就受到红军洞故事的熏陶。这段历史一直激励着我,在面对困难和挫折时不屈不挠,一往无前。”

红军精神激励水畈村党组织率领全村干群不懈奋斗。2014年7月3日水畈村成为首批“安徽省宜居村庄示范村”。同年10月25日,在2014年度“CCTV寻找中国最美乡村推介活动”颁奖晚会上,水畈村获“中国十大最美乡村”称号。

在发掘红色文化的同时,近年来,水畈村以全域旅游理念打造美丽乡村,推进旅游服务中心工程建设,加大绿化、亮化等旅游基础设施提升工程建设力度,因地制宜发展茶叶、板栗等旅游经济,水畈村旧貌换新颜,已由过去人均年收入不足千元的“水车畈”变为今朝产业兴旺、生态宜居、生活富裕的幸福村。

光阴荏苒,岁月悠悠。红军洞作为红色文化的载体,在岳西的历史长河中留下了光辉的一页,为老区人民留下宝贵的精神财富,这段军民鱼水情深的动人故事将永远流传。

“下一步,我们一定会继续传承红军精神,深挖本地红色历史,加大对红色景点的保护、修缮、推介力度,激发全镇人民的爱国热情,同时把‘红’与‘绿’紧密结合起来,为乡村旅游注入文化内涵,助力乡村振兴。”菖蒲镇党委书记刘和发话语未来,信心满满。